I Sing the Body Electric zeigt Werke zeitgenössischer MalerInnen, in denen der menschliche Körper verhandelt wird. Walt Whitmans Gedicht, eine Ode an die humane Physis, dem der Ausstellungstitel entlehnt ist, mag aus heutiger Lesart ungewöhnlich emphatisch klingen. Als es 1855 in Leaves of Grass erschien, polarisierte es aber das Publikum. Seine Sprache wurde als sexualisiert wahrgenommen und seine versteckte Kritik an der Sklaverei wurde von manchen als genau das verstanden. Elektrisch waren seinerzeit noch nicht einmal die Straßenbahnen, sie wurden noch von Pferden gezogen. Der Begriff hatte sich Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Elektromagnetismus gerade erst entdeckt wurde, noch nicht in der Alltagssprache manifestiert, war lediglich einer intellektuellen und wissenschaftlichen Avantgarde vertraut.

Der menschliche Körper beschäftigt Kunstschaffende seit Jahrtausenden. An seiner Darstellung in Schrift, Sprache und bildender Kunst lassen sich gesellschaftliche und kulturelle Diskurse ablesen. Wie unterschiedlich die künstlerischen Annäherungen an diesen uralten Topos ausfallen können, zeigt diese Ausstellung auch.

Sie kann, wie in Cecily Browns The Call of the Flesh, auf kryptische Art und lediglich durch den Titel suggeriert oder durch diesen bewusst fehlgeleitet sein. Man vermag als Betrachter kaum Körperliches entdecken in der All-Over Struktur des Bildes, die Pflanzwerk, Steine, vielleicht Wasser andeutet. Lediglich einige rot-fleischfarbene Details könnten Körperlichkeit andeuten. Und dennoch kann die visuelle Erfahrung des Bildes – insbesondere im Wissen um den Titel körperliches Empfinden, vielleicht sogar Begehren evozieren, Laszivität suggerieren. Cecily Brown beherrscht eine Ästhetik, die mit den Zwängen der Narrative – Figurativ versus Abstrakt, Landschaft versus Körper – bricht, um eine außergewöhnliche visuelle und thematische Fluidität zu erreichen.

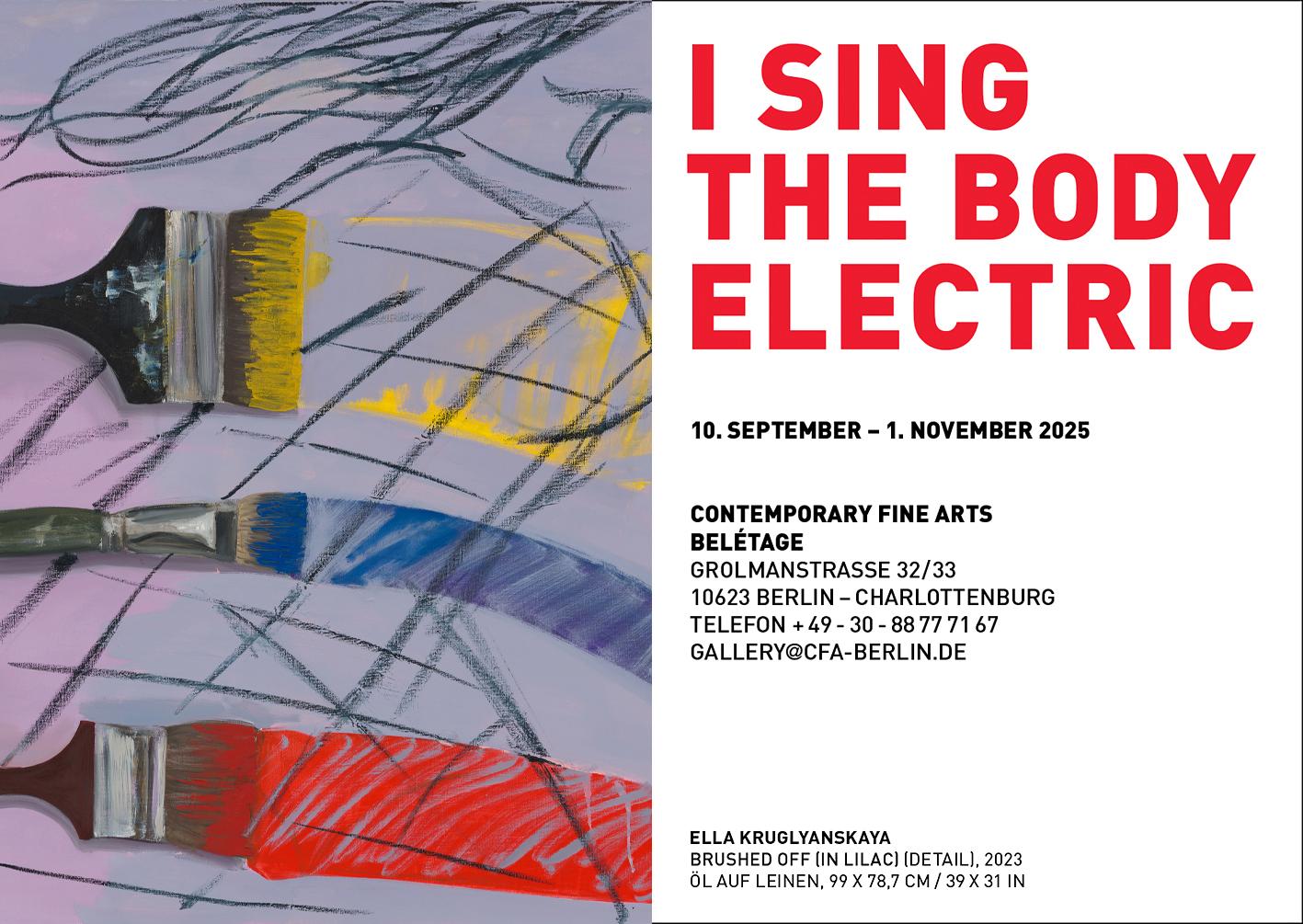

Ella Kruglyanskayas Odalisken wiederum sind Tropen, an welchen sich die Malerin sowohl politisch wie konzeptuell interessiert zeigt und die sie dabei ironisch hinterfragt. Sie bieten ein dankbares ästhetisches Forschungsobjekt für eine Künstlerin, die kontinuierlich die Bedingungen ihres Mediums und dessen Geschichte untersucht und offenlegt, dessen „Gemachtheit“ immer Teil ihrer Bilder ist – wie Emily LaBarge es beschreibt. „Odalisque on Pillow (2024) zeigt uns die kalte Schulter, fast ihren ganzen Rücken zugewandt, während sie nach ihrer Mandoline greift, aber in Wirklichkeit ist ihr Körper ein Feld aus magentafarbenen Linien, als würde sich ihre Körperlichkeit selbst widersetzen und sich wünschen, eine ganz andere Art von Gemälde zu werden, befreit von Realitätsnähe, Hintergrund und Vordergrund. Odalisque in Blue (2024) ist genau das: eine weitere Frau, eine weitere Mandoline, diesmal sparsam skizziert in einer flachen Atmosphäre aus strahlendem Kleinblau, ihre Form an einigen Stellen durch einen hauchdünnen Schal verfestigt, mit farbigen Formen wie Matisse-Papierausschnitten, die im blauen Äther um sie herum schweben. Der einzige feste Bestandteil dieses Bildes, das uns durch eine Farbkalibrierungstabelle am oberen Rand an seine Künstlichkeit erinnert, ist eine Zitrone. Fest insofern, als sie einen Schatten wirft, was bedeutet, dass sie Teil einer Art Vordergrund und Hintergrund ist, von dem sich die Frau mit ihrem gewundenen Blick und ihrer flachen Form ausnimmt“, schreibt dazu LaBarge.

Maja Ruznics Körper sind transluzente Wesen. Traumatisierte Figuren, die ihrer eigenen Körperlichkeit nicht zu trauen scheinen. MAMA/Weigh zeigt Figuren, die laut Auskunft der Künstlerin für vier Generationen von Frauen in ihrer Familie stehen. Die Buchstaben setzen sich zusammen aus den Initialen dieser Frauen und bilden zugleich das Wort MAMA. Maja Ruznic wurde in Bosnien geboren und floh mit ihrer Familie vor Krieg und Völkermord. Nach vier Jahren in österreichischen Flüchtlingsunterkünften wanderte die Künstlerin mit ihrer Mutter und ihrer in Österreich geborenen Schwester in die USA aus. Das Gewicht der Vergangenheit hat die Körper gekrümmt, die sich zwar fortbewegen, in deren Zellen sich aber die Tragik des Genozids und der Heimatlosigkeit eingeschrieben zu haben scheint.

„Durch Tobias Spichtigs Pinsel treten Körper, Gesichter, Blumen oder Berge nie ganz aus ihren planen Oberflächen heraus. Sein malerischer Ansatz eliminiert Tiefe und Volumen, fasst Menschen und Objekte in harten Linien und stellt sicher, dass das jeweilige Bildmotiv in einem seltsamen, kränklichen Stillstand erstarrt. Sie stehen den Werken des geschmähten französischen existenzialistischen Malers Bernard Buffet – der in den 1950er Jahren verehrt wurde, um dann später in Ungnade zu fallen – näher als manch anderer zeitgenössischer Malerei, die gefeiert wird. Man könnte fragen, ob all diese Bilder, ob von Buffet oder Spichtig, einfach nur schlechte Malerei sind. Spichtig hinterfragt unentwegt, was in der Kunst als interessant oder gelungen gilt, und versucht hartnäckig, den Fallgruben künstlerischer Konvention und des Konsenses von gutem Geschmack zu entgehen. Das Ergebnis spielt mit einer gewissen Form von Amateurhaftigkeit und ruft in Erinnerung, dass «Amateur» zu sein, bedeutet, eine Sache zu lieben. Aber durch seine Recherchen zu Maltechniken und Kunstgeschichte und den Versuchen, eine Person oder einen Berg mittels Farbe festzuhalten, wird deutlich, dass Spichtig die Malerei liebt“, schreibt Elena Filipovic in ihrem Text zu Spichtigs von ihr kuratierten Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel vergangenes Jahr.

Sarah Lucas inszeniert den Körper auf eine kritische und gleichauf humorvolle sexuell-aufgeladene Art und Weise. Ihre Skulpturen sind visuelle Wortspiele, in denen der Körper nicht verhüllt, sondern in grotesk übersteigerter Form offengelegt wird. In den aus Nylonstrümpfen gefertigten Figuren, den Bunnies, begegnen uns verformte, auf Stühlen drapierte Körper, deren überdehnte Glieder und Brüste den Topos der liegenden Akte ins Absurde kippen lassen. Zwischen kritisch-aufzeigender Präsenz und komischer Verletzlichkeit wird dabei deutlich, wie stark Objektifizierung und Geschlechterrollen in der Wahrnehmung eingeschrieben sind. Lucas überführt die fragilen Stoffskulpturen später auch in Bronze oder Harz, wodurch die Weichheit und Flüchtigkeit der Körper einer Schwere und Dauerhaftigkeit weicht. ZEN LOVESONG (2022) entfaltet in diesem Spannungsfeld seine Wirkung, als eine Skulptur, die mit überzeichneter Farbigkeit und künstlicher Glätte die Ambivalenz von Körper, Begehren und Materialität aufzeigt / verhandelt.

I Sing the Body Electric presents works by contemporary painters that deal with the human body. Walt Whitman’s poem, an ode to the human physique from which the exhibition title is borrowed, may sound unusually emphatic from today’s perspective. When it appeared in Leaves of Grass in 1855, however, it polarised the public. Its language was perceived as sexualised, and its veiled criticism of slavery was understood by some as just that. At that time, not even the trams were electric; they were still pulled by horses. In the mid-19th century, when electromagnetism had only just been discovered, the term had not yet found its way into everyday language and was familiar only to an intellectual and scientific avant-garde.

The human body has preoccupied artists for millennia. Its representation in writing, language and visual art reflects social and cultural discourses. This exhibition also shows how different artistic approaches to this ancient topos can be.

It can be suggested in a cryptic way, as in Cecily Brown’s The Call of the Flesh, or deliberately misled by the title alone. As a viewer, it is difficult to discover anything physical in the all-over structure of the image, which suggests plants, stones, perhaps water. Only a few red-flesh-coloured details could hint at physicality. And yet, especially when one knows the title, the visual experience of the image can evoke physical sensations, perhaps even desire, suggesting lasciviousness. Brown commands an aesthetic that breaks from the structures of narrative – figuration versus abstraction, landscape versus body – to achieve an extraordinary visual and thematic fluidity.

Ella Kruglyanskaya’s odalisques, on the other hand, are tropes in which the painter shows both political and conceptual interest and which she ironically questions. They offer a rewarding aesthetic object of research for an artist who continuously examines and reveals the conditions of her medium and its history, whose ‘made-ness’ – as Emily LaBarge puts it – is always part of her paintings. LaBarge continues: “Odalisque on Pillow (2024) shows us her cold shoulder, almost her entire back, as she reaches for her mandolin, but in reality her body is a field of magenta lines, as if her physicality were resisting itself and wishing to become a completely different kind of painting, freed from realism, background and foreground. Odalisque in Blue (2024) is just that, another woman, another mandolin, this time sparsely sketched in a flat atmosphere of bright Klein blue, her form solidified in places by a gossamer scarf, with coloured shapes like Matisse paper cut-outs floating in the blue ether around her. The only solid element in this image, which reminds us of its artificiality through a colour calibration table at the top, is a lemon. Solid in the sense that it casts a shadow, which means that it is part of a kind of foreground and background from which the woman, with her winding gaze and flat form, is exempt.”

Maja Ruznic’s bodies are translucent beings. Traumatised figures who seem unable to trust their own physicality. MAMA/Weigh shows figures who, according to the artist, represent four generations of women in her family. The letters are composed of the initials of these women and at the same time form the word MAMA. Maja Ruznic was born in Bosnia and fled with her family from war and genocide. After four years in Austrian refugee shelters, the artist emigrated to the USA with her mother and her Austrian-born sister. The weight of the past has bent their bodies, which may be moving, but whose cells seem to bear the tragic mark of genocide and homelessness.

“Through Tobias Spichtig’s brush, bodies, faces, flowers or mountains never quite emerge from their flat surfaces. His painterly approach eliminates depth and volume, capturing people and objects in hard lines and ensuring that the respective image motif freezes into a strange, sickly standstill. They are closer to the works of the reviled French existentialist painter Bernard Buffet – who was revered in the 1950s and later fell into disgrace – than to many other celebrated contemporary paintings. One might ask whether all these paintings, whether by Buffet or Spichtig, are simply bad painting. Spichtig constantly questions what is considered interesting or successful in art and stubbornly tries to avoid the pitfalls of artistic convention and the consensus of good taste. The result plays with a certain form of amateurism and reminds us that being an ‘amateur’ means loving something. But through his research into painting techniques and art history and his attempts to capture a person or mountain in paint, it becomes clear that Spichtig loves painting,” writes Elena Filipovic in her text on Spichtig’s solo exhibition, which she curated at the Kunsthalle Basel last year.

Sarah Lucas stages the body in a critical and at the same time humorous, sexually charged manner. Her sculptures are visual puns in which the body is not concealed but exposed in a grotesquely exaggerated form. In the figures made of nylon stockings, the Bunnies, we encounter deformed bodies draped over chairs, whose overstretched limbs and breasts render the topos of reclining nudes absurd. Between critical, revealing presence and comical vulnerability, it becomes clear how deeply objectification and gender roles are inscribed in our perception. Lucas later transfers the fragile fabric sculptures into bronze or resin, whereby the softness and transience of the bodies gives way to heaviness and permanence. ZEN LOVESONG (2022) unfolds its effect in this field of tension as a sculpture that uses exaggerated colourfulness and artificial smoothness to reveal/negotiate the ambivalence of body, desire and materiality.